「Resistance Money」感想⑥

「Resistance Money -A Philosophical Case for Bitcoin-」を読んでの初心者観点での感想を投稿していきます。本書でいう9章Security Through Energyおよび10章 The Price of Energyが本記事の対象です。前回記事(感想⑤)は以下参照。

https://spotlight.soy/detail?article_id=blh5sd1s3

完全に私の感覚ですが、ビットコインの仕組みで一般人から最も批判的されるポイントは、そのマイニング過程でのエネルギー消費に対してだと思います。ビットコイナーが反論しているのを聞きますが理由が丁寧に説明されることは少なく、正直今まであまりしっくり来ていなかったものの、本章を読んで明確になりました。

社会資源としてのエネルギーを消費していることと、エネルギー消費による環境への悪影響の2論点に分けて、各章で説明がされています。

【目次】

- 資産の価値は安全性の保障(security)無しに担保されない

- タバコ生産のエネルギー消費は許されて、ビットコインのエネルギー消費は許されないのか

- とはいえコスパは悪くないか・・・

- ビットコインって金よりはエコなんだ

- エネルギー観点でのビットコインの禁止って、エコ観点でのビニール袋の禁止に似ているかも

- マイニングの交通整理のために、マイナー協会を設立すべきでは?

- 他にもエコな用途はあるだろうのに、マイニングがそのパイを奪っていないか?

- PoSはブルジョワ独裁じゃないか?

- その他雑感

【1. 資産の価値は安全性の保障(security)無しに担保されない】

まず大事な考え方として、そして多くの人が見落としがちな観点ですが、ビットコインに限らずあらゆる資産はその「安全性(security)」が保たれて初めてその価値が担保されます。

自身の持つ金が、米ドルが、絵画が、本物だと信用もしくは検証されて初めて、その価値に見合った買い手を市場で見つけて取引が成立するのであり、それを担保するために金や米ドルも多かれ少なかれコスト(security cost)というのは発生し得るものなのです。たとえば米国庫の過半数の金も実は、Fort Knoxというケンタッキー州の要塞(!)に警備員100名以上も配備して管理しているらしいです。

なおここで言う安全性とは、「安全でない」状態である以下3要素が存在しないことを言います。金やFiat、電子マネーはその物理性や法律(刑法による抑止)、中央集権機関による管理(信用)によってその安全性を確保しているようです。詳細は本書を参照ください。

- 偽造されること

- 他人が当人の許可なく貨幣を支出する虚偽の支出(false spending)をされること

- 二重支払いの対象となること

その資産の持つ価値自体に目が行きがちですが、真正の保障コストというものが存在すること自体、私は普段中々意識することもなく、物や社会の見え方が変わりました。

何だかんだ日本社会は、性善説的に互いを信用することがまず前提の社会のように思います。日常一つとってもたとえば街でセールしている服が偽物じゃないか本気で疑うことはそうそうないですし。中国の人がmade in Chinaのブランド品をわざわざ日本で買うのって、当国のsecurity costが高いこともあるんでしょうね。。話は逸れますがDon’t Trust, Verifyという概念自体、日本社会だと中々現実味を帯びにくい標語なのかもしれません。

マイニングの費用が全く無駄だという人は、この上記の前提が抜けていると思いました。もしくはマイニングが何のために発生しているのかを理解していないか。。。問題はこのエネルギー費用、つまりコスパの良し悪しがその価値に見合ったものかというのが肝心です。

【2. タバコ生産のエネルギー消費は許されて、ビットコインのエネルギー消費は許されないのか】

マイニングは膨大なエネルギーを消費するとはよく言われますが、実際に定量・相対的にどれだけの消費量であるかは本書で初めて知り、非常に参考になりました(実数は有料記事欄に記載)。

電力消費量は米国一国でのテレビと冷蔵庫の電力消費の中間程度、とのことです。そう聞くと多いような少ないような。。。他の比較だと全世界でのタバコ生産のエネルギー消費よりは少ないようです。思っていた感覚よりは少ないんですね。そしてタバコを吸わない私からしたらタバコごときの生産にそんなエネルギーかかるの!もったいない!です。

結局のところエネルギーを消費することの良し悪しは、その生産物に対してどれだけの価値を人が見出すか次第なのです。結局は何に価値を置くかによるのです。

私としては、ビットコインが世界にもたらす利益はネガティブな側面を差し引いてもなおタバコなんかよりかは価値があると思うんですけどね。。。きっとビットコインのエネルギー消費を批判する人はビットコインの社会便益を理解しないうえで「ビットコインなんかのために~」と言っているのでしょう。。

【3. とはいえコスパは悪くないか・・・】

結局このマイニング過程でのエネルギー消費は、二重支払い攻撃に対する安全性を維持することによって、ビットコインの価値の保存/交換手段としての能力に対する信頼性を向上させるための費用です。マイニング報酬が安いことは二重支払いに要するコストもまた安くなることを意味するので、強固なセキュリティのためにはマイニングは高額でなければならない宿命を負っています。

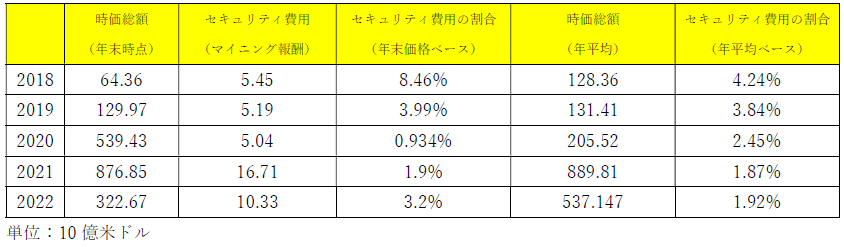

ではマイニングという行為自体のコスパをどう計るかというので、ビットコインの価値の何%がこの安全性の保障に費やされているか、という観点で本書では定量的な分析がされていて興味深かったので古い情報ですが以下表にまとめました。(価格変動が激しいので、年末時点と年平均ベースの双方で値が算出されていました)

マイニングに毎年100億ドル以上費やされているんですね。そして割合は年々減少してはいるものの、時価総額の2、3%が費やされているんですね。本書はたった数%であなたの資産を守ってくれると言ってはいますが、私個人の感覚からするとめちゃ高いなぁと思いました。一般人の感覚からしたら保険代と考えると高いと思うんじゃないでしょうか。

(ちなみに本書の著者は本当は米ドルのsecurity costも算出した上で比較をしたかったようですが、米ドルの非透明性と複合性(商業/中央銀行・通貨監督当局・中央・地方当局の関連費用etc.)故にコストの算出が不可能であったとのことでした。)

なお秘密鍵の話で脇道にそれますが、以前HWWとしてJade Plusを購入した記事を書きましたが、決め手の一つはそのリーズナブルな価格でした。秘密鍵の管理という意味でHWWを純粋なsecurity costとして考えた場合、世の中のもっとライトなビットコイナーにセルフカストディ・HWWを普及させるには、せめて数千円台でHWWを買えるような世の中にしないといけないんじゃないかなと思います。HWWの講演で話を聞いた限りではサポートも(物より異なりますが)5年くらいで切れる=買い替えが必要な訳ですし。

【4. ビットコインって金よりはエコなんだ】

エネルギー消費と同様にビットコインによる温室効果ガスの排出についても同様に統計データがありCO2換算で年間63.53メガトンとのことでした。これはゲームやたばこ、金の生産よりCO2の排出量は少ないとのことです。金って採掘・精製し終わったやつしか見たことないのでCO2を排出する印象がなかったですが、けっこう排出するんですね。

なおビットコインが全世界の総排出量に占める割合は0.13%です。エネルギーミックスがクリーン(37%-50%はゼロエミッション電源で構成)であるためエネルギーの総消費量の割合より少ないとのことです。

なんか思っていたよりはエコだなーと思いました。これは私の推測ですが、きっと機械によるエネルギー消費って産業革命以降環境に悪いイメージの象徴として扱われてきた結果、鉱業や農業とかよりエコ・アンフレンドリーなイメージが人々の中にあるから、このギャップを感じるのかなーと思ったりしました。ファクトフルネスって大事だなぁと改めて感じました。

【5. エネルギー観点でのビットコインの禁止って、エコ観点でのビニール袋の禁止に似ているかも】

実際には捨てられてしまう電力の有効活用、という意味でマイニングは非常に優秀で、そして柔軟だなと思いました。電気さえあればいつでもどこでもマイニングでき、中断・再開・移動も容易というのは他の産業モデルにはない強みだと思います。

その上、人口集積地の近くである必要もなく、系統電源に接続できないような地球のへき地でも存分に力を発揮できます。データセンターのように24時間の常時稼働が必要という訳でもなく、需要が少ない電力が安い時にマイニングをフル稼働するといった調整が容易です。そもそも他のあらゆる産業の工場のようにその地にずっと居続ける必要すらなく、フードトラックのように移動もできコンテナにマイニング機器を積んで電源につなげば即開始できます。ビットコインに国境や地球の表裏もないですから、特定の時間や昼夜の区別といったものも気にする必要ありません。

ハッシュレートの上昇を伴うマイニング競争は最も安く電力を調達した物が生き残る、という性質からしても、再エネの余剰電力との相性は非常に良い分野なんだなと思いました。本書ではビットコインは生来的に脱炭素化しようとするものである(self-decarbonizing)という面白い主張もしていました。

だいぶ昔に日経の記事で、特に九州で余剰電力が太陽光などで生まれていて膨大な電力が無駄になっているという話を聞きましたが、九州の余剰電力だけでどれだけのハッシュレート相当かとか計算してみると面白いかもしれませんね。

一方で特に途上国だとマイニング向けに違法配電とか起きたりしないかなとも思いました。昔見た映画で、インドでタダで電気を使えるよう違法配線している技師を扱った「街角の盗電師」という映画がありましたが、人目を避けてこっそり盗んだ電気でマイニング、なんて話もあってもおかしく無いですよね、タダですから。特に電力事情が悪い途上国の当局なんかは、マイニングは一層取り締まりたいだろうなと思いました。

【6. マイニングの交通整理のために、マイナー協会を設立すべきでは?】

余剰電力の活用だけでなくグリッドの安定にもビットコインのマイニングが寄与するという話が言及されていました。先のライトニング縁日でアジャイルエナジーX社の方から話を伺った際にも、私の印象ですが余剰電力の活用以上に系統の安定化により重きを置いているような印象でした。

もっとも電力系統に接続する話が出るなら、データセンター等の他の事業者と同様に送配電事業者と大規模マイナーとの間での電力需給の協議・調整が必要ではないかと思います。

また、純粋に市場原理に基づいて行動するマイニング事業者が多数存在すると仮定し、マイニング収益が非常に高いという状況においては、逆に系統電源の需給を圧迫させてしまうという状況も、あり得るのではないかと思います。個人レベルなら良いのでしょうが、企業レベルの大規模なマイニングとなる場合、ブロックチェーン協会ならぬ、マイナー協会が必要なのではないでしょうか?グリッドというのは、ビットコインと異なり本質的にDAOたり得ない訳ですし。

【7. 他にもエコな用途はあるだろうのに、マイニングがそのパイを奪っていないか?】

もっとも余剰電力の用途はたとえば揚水発電や水素製造、蓄電など、正直他にもいくらでもあると思います。余剰電力がまだまだ余っている今は良いですが、今後本当にマイニングの電力需要を余剰電力で全て賄うことができるのかというと少し理想論かなと思いました。

上で述べたような電力用途はむしろ従来の化石燃料が現在担っているベースロード電源の代替ともなり得るものであり、マイニングよりも純粋にエコという観点では優れているのではとも思います。また米国では、休止していた原子力発電所の再稼働で得た電源をマイニングに使用するという話もありますが、(マイニングなくしてその再稼働はあり得なかったのかもしれませんが)その電力を系統に流していればどれだけ化石燃料の発電を減らすことができたか、、とも考えてしまいます。

【8. PoSはブルジョワ独裁じゃないか?】

そもそもPoWじゃなくてPoSに移行すればビットコインのエネルギー問題解決じゃないか?という批判もまた非常によく言われていると思います。私も本書を読むまでは、んー確かに、、くらいには思っていましたが、これに対する反論も本書で分かりやすく説明されていました。以下のようなPoSの特徴がリスクをもたらすとしています。

- 報酬がステークした資産に比例するため、PoSは生来的に、富める者がより富むようになっている。

- PoSは持てる富に比例して力を授ける。より富を持つものが特定のブロック生成を承認できる力を授けることは、バリデーターをmediator (仲介者)に転向させ非中央集権制をリスクにさらしてしまう。

- PoSではステークした資産が影響力を永遠に保持する。ビットコインはエネルギー価格の増減による採算悪化やハードウェアの更新などを通じてプレイヤーの入退場が発生する。

- 仮にネットワークが二重支払攻撃を受けた際、ブロックチェーンは二つに分岐するが、PoSではどちらのチェーンが正か判断するためには尊敬を受けるプログラマーやネットワークの開発研究を行う組織といった、信用のおけるノードを見つけ出さなければならないという点でビットコインが避けたかった特定の人物組織へのトラストがコンセンサスに必要になってしまう。

富める者がさらに富み、立場の逆転が仕組み上有り得ない世界において、中央集権化を避けることができるのでしょうか。(私はそういった思想の持ち主ではありませんが)マルクス主義的観点からしたらすごく悪の構造に見えるだろうなと思いました。

【9. その他雑感】

以下は枝葉的な話ですが、有料記事側に初心者観点での雑多な感想をメモしました。

- 恣意的な「エネルギー費用」の切り取りに注意

- 「ビットコインは環境に悪い」論の元凶

![マイニング始めた[2]](https://spotlight-s3-001.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/template/thumbnail/crypto_24.jpg)